Песковы: различия между версиями

Peandre2 (обсуждение | вклад) |

Peandre2 (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 22: | Строка 22: | ||

rect 470 612 558 714 [[Федот Степанов]] | rect 470 612 558 714 [[Федот Степанов]] | ||

rect 476 718 555 819 [[Песков, Петр Иванович]] | rect 476 718 555 819 [[Песков, Петр Иванович]] | ||

| − | rect | + | rect 570 738 650 819 [[Пескова, Евгения Ивановна]] |

rect 627 488 737 592 [[Пескова, Анна Петровна]] | rect 627 488 737 592 [[Пескова, Анна Петровна]] | ||

rect 183 385 268 489 [[Семенычевы]] | rect 183 385 268 489 [[Семенычевы]] | ||

Версия 23:43, 14 июля 2017

Происхождение фамилии ПЕСКОВ. Первое упоминание фамилии в документах - 8-я ревизская сказка 1834 г. и в данном случае, происхождение фамилии связано с названием местности откуда переселился Абрам Семенов. Список таких деревень близлежащих губерний, вероятных мест прежнего места жительства Абрама Семенова, можно составить по книжному изданию "Списки населенных мест Российской империи. - СПб., 1861-1885."

Ошибка: неверное или отсутствующее изображение

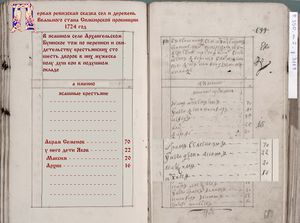

По источникам, которые удалось обнаружить в РГАДА по состоянию на 2017 год, родоначальником рода Песковых является Абрам Семенов. Достоверно установлено, что в 1724 году он проживал в селе Архангельском (Буинское тож). А далее как в сказке. У него было три сына. Старшего звали Яков, потомки которого живы и по настоящее время. Средний - Максим. И младшего звали Архип. Если верить первой ревизской сказке (РГАДА Ф.350 оп.2 д.3119 лл.680-693об.) все они рождены, когда Абраму было около 50 лет. Исходя из этого, логично предположить, что Абрам переселился в село Буинское один и уже в нем нашел себе молодую супругу и его трое сыновей родились в этом же селе. А это в свою очередь означает, что переселился Абрам до 1702 года. Вероятнее всего переселение произошло из деревни (села) Пески. Предположение основано на том, что его потомки в дальнейшем стали носителями фамилии Песков. Последние десятилетия XVII в. — самые холодные в письменной истории России. Снижение урожаев сильнее всего затронуло северные районы страны. Там по оскудевшим хозяйствам больнее всего ударял рост податей, связанный с затяжными войнами, и переход на подворное обложение, не учитывающее имущественное расслоение. Но, в отличие от европейских собратьев, русский мужик всегда знал, что страна его огромна. Крестьяне, в том числе владельческие, уходили из регионов, где падали урожаи, на юг и юго-восток. Скорее всего Абрам Семенов из их числа. Он прожил долгую жизнь - 90 лет, и по нынешним меркам его можно считать долгожителем. Побить это рекорд в роду Песковых пока еще никому не удалось.

У Архипа как и Абрама тоже было три сына: Иван, Иван же и Алексей. Почему два сына имели одинаковые имена? Имена, в подавляющем большинстве случаев, давались младенцам того святого, память которого праздновалась в ближайшие восемь дней после рождения. В то же время, по каноническим правилам священнику не рекомендовалось давать одно и то же имя нескольким детям одних и тех же родителей, чтобы избежать недоразумений «в общественном отношении (например, в призыве к отбыванию воинской повинности, в определении прав наследства и т.п.) вследствие принятия одного лица за другое» [1] Но данное каноническое правило, в отличие от других, очень часто нарушалось. [2] Так или иначе, но оба Ивана остались без наследников. В этом отношении Алексею повезло больше. У него было два наследника, причем младшего, не мудрствуя лукаво, опять назвали Иваном, который в возрасте 30 лет был отдан в рекруты. Старший - Ефим женился очень рано и также рано в 36 лет умер. В 16 лет у него уже родился первый сын - Илья, а в 19 - второй сын Николай. За год до смерти Ефим взял на воспитание годовалого ребёнка, который в дальнейшем стал купцом Свинцовым. Илья в возрасте 17 лет был отдан в рекруты (в середине 18 века в рекруты набирали с 17 лет). Ему, можно сказать, повезло так как в период 1793-1834 году вместо пожизненного срока был установлен срок службы в 25 лет. Удивляет, то факт, что практически из одной семью были выбраны дядя (Иван) и племянник (Илья). Ведь рекруты выбирались общиной. Еще в Генеральном учреждении 1766 года указывалось, что в рекруты набирались все те, «кого отдатчики в отдачу объявят и поставят, только б были годны ростом и летами» [3]. Общим принципом являлась очередность. Первой очереди подлежали семьи с большим числом душ, а затем с меньшим, «до двойников включительно» [6, с. 505, 514]. Одиночки не подлежали рекрутской очереди. Однако во время чрезвычайных наборов они также могли оказаться в числе рекрут. Чаще выбирали или строптивых, или менее годных для выполнения работ, или безответных из бедняков. Люди, попавшие в солдаты, утрачивали связь со своим прежним сословием, переходили в состав военного сословия и свой статус передавали жене и детям. Военная служба для этого сословия являлась наследственной обязанностью, освобождавшей его от платежа всех государственных податей и выполнения казенных повинностей. Послать его могли или на русско-прусско-французскую войну (1806—1807) или на русско-турецкую войну (1806—1812).

Николай в 17 лет потерял отца и в 1813 году в возрасте 21 года написал прошение в Буинскую городскую ратушу о переводе его в Курмышское мещанство. Прошение 5 февраля 1813 года было удовлетворено. Что его толкнуло на этот шаг? Охота к перемене мест (Весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест)[4] Действительно, добровольная смена местожительства в те времена (да и сейчас) была скорее исключением, чем правилом. Так что же могло произойти? По данным ревизской сказки по городу Буинску за период с 1812 - 1816 это был единственный такой случай. По манифесту «Об устройстве гильдий и о торговле прочих состояний» от 14 ноября 1824 проектировалось образовать новые разряды: торгующих мещан и торгующих ремесленников, которые, выделяясь из соответствующих сословных групп, получали более широкие торговые права (мещане, не попавшие в разряд торгующих, получали название посадских). Далее след его в архивах теряется.

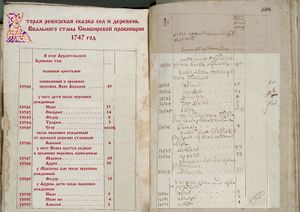

Итак, У старшего сына Абрама СеменоваЯкова было 6 сыновей. Причем Федор и Василий были близнецами. В те далекие времена рождение близнецов было счастливым случаем, воспользовавшись которым Яков попытался утаить Василия от 2-й ревизии, то есть попытался уйти от уплаты подушной подати. Ведь с каждой души, в то время, глава двора должен был заплатить подать. Для этого собственно ревизии и проводились и, благодаря им, теперь мы можем заниматься генеалогией. Но не тут-то было. В том же году "недостача" была обнаружена. Во времена Петра I все лица, внесённые в ревизские сказки, должны были платить по 74 коп. подушной подати в год.[5] В случае смерти записанного, подать продолжали платить до следующей ревизии семья умершего или община, в которую он входил. В XVIII веке подушная подать менялась следующим образом:

- 1719-1724 - 74 коп. (Петр I)

- 1725 - 70 коп. (Указ от 8 февраля 1725 г. - Екатерина I)

- 1742 - 60 коп.

- 1746 - 70 коп. (Екатерина II)

- 1794 - 1 руб. (Указ от 23 июня 1794 г.)

Что можно было купить на 1 руб. в середине XVIII века? В 1753 году в Москве пуд ржаного хлеба стоит 26 коп., пуд пшеницы - 64 коп., пуд масла - 2 руб. 14 коп., пуд солонины - 12 коп. Люди не владевшие крепостными платили прислуге 3 руб. в год.[6] В середине XVIII века во время учебы Михаил Ломоносов получал в день 3 деньги (1,5 копейки)[7]. За месяц набегало 45 копеек. Так стоило ли рисковать ради этого? Ведь Указ 1719 г. устанавливал жестокие наказания за утайку душ (сами люди, не записанные в ревизию, назывались «прописными»). Приказчики, старосты и выборные, которые не внесли каких-то крестьян в ревизию, подлежали смертной казни.

В дальнейшем в 1834 году потомки Василия Яковлева получат уникальную фамилию Абрамьевичев. Но век этой фамилии будет не долог. Внук Василия Павел от старшего сына Ефрема умрет малолетним в возрасте 9 лет. А младшего сына Василия - Игната в возрасте 22 лет отдадут в рекруты и наследников после себя он оставить не успеет. Как говорится, был человек и нету - канул в Лету. Вот такая расплата за утайку Яковым податной души.

Зато потомки второго близнеца Федора здравствуют и по ныне благодаря единственному его сыну Николаю. Кроме того, Николай первый носитель фамилии в роду Песковых. Предположительно происхождение фамилии связано с названием местности (деревня или село Пески) откуда переселился его прадед Абрам Семенов. Фамилия закрепилась в восьмой ревизской сказке в 1834 году. У Николая также как и у его прадеда было три сына: Петр, Федор и Дорофей. Дорофей несмотря на то, что его имя переводится как "дар Божий" прожил всего 3 года. Федор был назван в честь своего деда. В переводе имя Федор означает "Божий дар". Вот и получается, что перемена мест этих двух слов привела к трагическим событиям в судьбе Дорофея. Может быть не надо было дважды в одной семье называть детей "даром Бога"?! Ведь дар Бога это уникальное событие и не может постоянно повторяться. Как говорится Бог дал, Бог и взял. Федор прожил короткую (всего 32 года), но насыщенную жизнь. В возрасте 21 года женился на Анастасии и переехал в г. Тетюши на постояное место жительства. Там у него родились пятеро детей: Андрей, Петр, Пелагея, Федор и Агрипина.

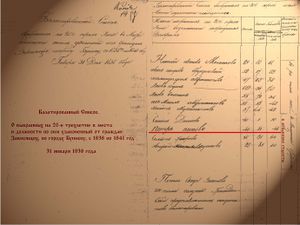

Старший сын Николая Петр был в Буинске уважаемым человеком. Свидетельсвом тому служит Балатированный список по г. Буинску на 20-е трехлетие с 1838 по 1841 гг.. При голосовании на выборах мещанского старосты в 1838 году за него проголосовало 53% избирателей [8]. Кроме того, он был упорным и целеустремленным. Практически каждые 3 года у него рождалась дочь и наконец, в награду за упорство, пятым ребенком родился мальчик. Поэтому не удивительно, что имя долгожданному мальчику дали Иван, что означает "Бог смилостивился".

У Ивана таких проблем как у его отца не было. Каждые два года рождался ребенок и пол при этом чередовался. Дочь, сын, дочь, сын. Первая дочь - Надежда, выйдя замуж породнилась с родом Чебогановых. Евгения, выйдя замуж породнилась с родом Боздуновых. Сын Петр женился на Анастасии дочери Николая Федотова из села Кайрево. Николай Федотов до 1861 года был крепостным помещика подпоручика Есипова Михаила Сергеевича. В 1838 году 8 марта была совершена купчая, по которой Николай Федотов и еще 28 крестьян села Путятино Арзамасского уезда были проданы Есипову Михаилу Сергеевичу по цене 350 рублей за душу. Причем женский пол вообще не стоил ни гроша. Его отец, дед и прадед также переходили из рук в руки по разным причинам. Такие были нравы. Вот как выглядит хронология смены их помещиков:

- 1782 - Семен Евстафьев (1718-1781) с семьей - владелица майорша Т.А.Быкова - село Путятино;

- 1795 - Степан Семенов (1744-1799) с семьей - владелица подпоручица В.Р.Титова (ур.Быкова) - село Путятино;

- 1811 - Степан Семенов (1744-1799) с семьей - владелица подпоручица В.Р.Титова (ур.Быкова) - село Путятино;

- 1834 - Федот Степанов (1787-1848) с семьей - владелец чиновник 8 класса Репелкин А.Ф. - село Путятино;

- 1838 - Федот Степанов (1787-1848) с семьей - владелец подпоручик Есипов М.С. - село Кайрево;

После отмены крепостного права в 1861 году этот произвол закончился.

Петр Иванович как и многие в Буинске был портным. И до 1915 года даже содержал красильное заведение по окраске сукна. Свидетельством тому служит окладная книга за 1916 год. Но из-за Первой мировой войны заведение пришлось закрыть. По сложившейся доброй традиции, у Петра Ивановича было три сына: Гавриил, Андрей и Николай. Судьба Гавриила, кроме того что он родился, не известна. Николай умер трехлетним от кори.

Вообщем за всех в роду Песковых отдувался Андрей. Без всяких сомнений, на его долю выпали самые сложные времена. Первая мировая война, австрийский плен, революция, гражданская война, голод в Поволжье (1921—1922), коллективизация (1929-1930), голодомор (1932-1933), Сталинские репрессии, Великая Отечественная война. Не смотря на это у него родилось десять детей, из которых ему удалось воспитать шестерых. Трое умерло не дожив и до 6 лет, а дочь Нина в 14 лет умерла от менингита. Родился Андрей 2 июля 1896 года по старому стилю. По удивительному стечению обстоятельств в этот же день родилась его четвероюродная сестра Анна дочь Ивана Петровича Пескова. 08.07.1914 стал крестным у Харушкиной Анны Федоровны. 10 июля 1915 года вышел Указ Николая II, который объявлял о призыве на военную службу лиц, родившихся в 1896 г. Высочайший указ был опубликован в газетах 30 (17) июля 1915 года. Первым днем явки на призывные пункты было назначено 7 августа (в июле 1915 года Андрею исполнилось 19 лет). Первые три-четыре месяца новобранцы служили в запасных полках, где проходили обучение. Соответсвенно, на фронт Андрей попал не раньше декабря 1915 года. Летом 1919 он был репатриирован и вернулся на родную землю. Несмотря на то, что многие писали заявления чтобы остаться в Австро-Венгрии. Им сразу выдавали документы и освобождали. Они уезжали к женам и детям, которых успели завести, когда находились на работах. В том же году ближе к зиме Андрей с отцом в качестве портных (среди промыслов города Буинска очень распространено было шитье русского, татарского и крестьянского платья) отправились в поход по деревням в поисках различных заказов по пошиву одежды. Так они попали в деревню Старые Бурундуки Буинского уезда, где Андрей встретил Ольгу. Вскоре они сыграли свадьбу. Как и положено через 9 месяцев родился сын Александр. В дальнейшем Ольга родила еще девятерых детей и в 1945 году была награждена орденом "Материнской Славы" III степени.

- ↑ П.И.Нечаев, указ. соч., с. 198.

- ↑ Наречение имени в России. А. Авдеев, А. Блюм, И. Троицкая

- ↑ "О сборе в государстве рекрут и о порядках, какие при наборах исполнять должно, также и о штрафах и наказаниях, кто, как в приеме, также и в отдаче неистинною поступать будет". Генеральное учреждение от 29 сентября 1766 г. № 12748 // ПСЗРИ. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XVII., с. 999

- ↑ А. С. Пушкин. Роман в стихах Евгений Онегин

- ↑ Колесников П.А. Законодательство о крестьянах России в XVIII в.

- ↑ Казимир Валишевский. "Дочь Петра Великого". 1902

- ↑ С. Зверев "История денег в России"

- ↑ Должности мещанского старосты, их помощников и членов управы были выборными. В число избранных могли войти только мещане данной общины, причем преимущественно состоятельные и проживающие в городе. Окончательное утверждение в должности производилось губернатором. Выбранный на должность староста не имел права отказаться от исполнения обязанностей без уважительных причин