Песковы: различия между версиями

Peandre2 (обсуждение | вклад) |

Peandre2 (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 36: | Строка 36: | ||

* новокрещен (маловероятная версия, так как тесты ДНК пока этого не подтверждают. Результат тестирования Y-хромосомы - R-YP237. Стало быть относится к [http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/ID00043-result.pdf ветви балто-карпатской 2] - к ''славянам Верхнего Дона'', условно названных так, потому что ни одна летопись не упоминала о существовании славянского племени на территории между современными Воронежем и Липецком); | * новокрещен (маловероятная версия, так как тесты ДНК пока этого не подтверждают. Результат тестирования Y-хромосомы - R-YP237. Стало быть относится к [http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/ID00043-result.pdf ветви балто-карпатской 2] - к ''славянам Верхнего Дона'', условно названных так, потому что ни одна летопись не упоминала о существовании славянского племени на территории между современными Воронежем и Липецком); | ||

* переселился из других близлежащих селений. | * переселился из других близлежащих селений. | ||

| − | Итак, У старшего сына Якова было 6 сыновей. Причем Федор и Василий были близницами. | + | Итак, У старшего сына Якова было 6 сыновей. Причем Федор и Василий были близницами. В те далекие времена рождение близнецов было счастливым случаем, воспользовавшись которым Яков взял да и утаил Василия от 2-й ревизии, то есть ушел от налога. Ведь с каждой души, в то время, глава двора должен был заплатить подать. Для этого собственно ревизии и проводились и, благодаря им, теперь мы можем заниматься генеалогией. Когда же это обнаружилось?.... |

А много ли съэкономил Яков. Все лица, внесённые в ревизские сказки, должны были платить по 74 коп. подушной подати в год.<ref>Колесников П.А. Законодательство о крестьянах России в XVIII в.</ref> В случае смерти записанного, подать продолжали платить до следующей ревизии семья умершего или община, в которую он входил. Кроме того, все податные сословия, за исключением помещичьих крестьян, платили государству по 40 коп. "оброка”, что должно было уравновесить их повинности с повинностями помещичьих крестьян. | А много ли съэкономил Яков. Все лица, внесённые в ревизские сказки, должны были платить по 74 коп. подушной подати в год.<ref>Колесников П.А. Законодательство о крестьянах России в XVIII в.</ref> В случае смерти записанного, подать продолжали платить до следующей ревизии семья умершего или община, в которую он входил. Кроме того, все податные сословия, за исключением помещичьих крестьян, платили государству по 40 коп. "оброка”, что должно было уравновесить их повинности с повинностями помещичьих крестьян. | ||

Подушная подать: | Подушная подать: | ||

Версия 19:20, 4 апреля 2017

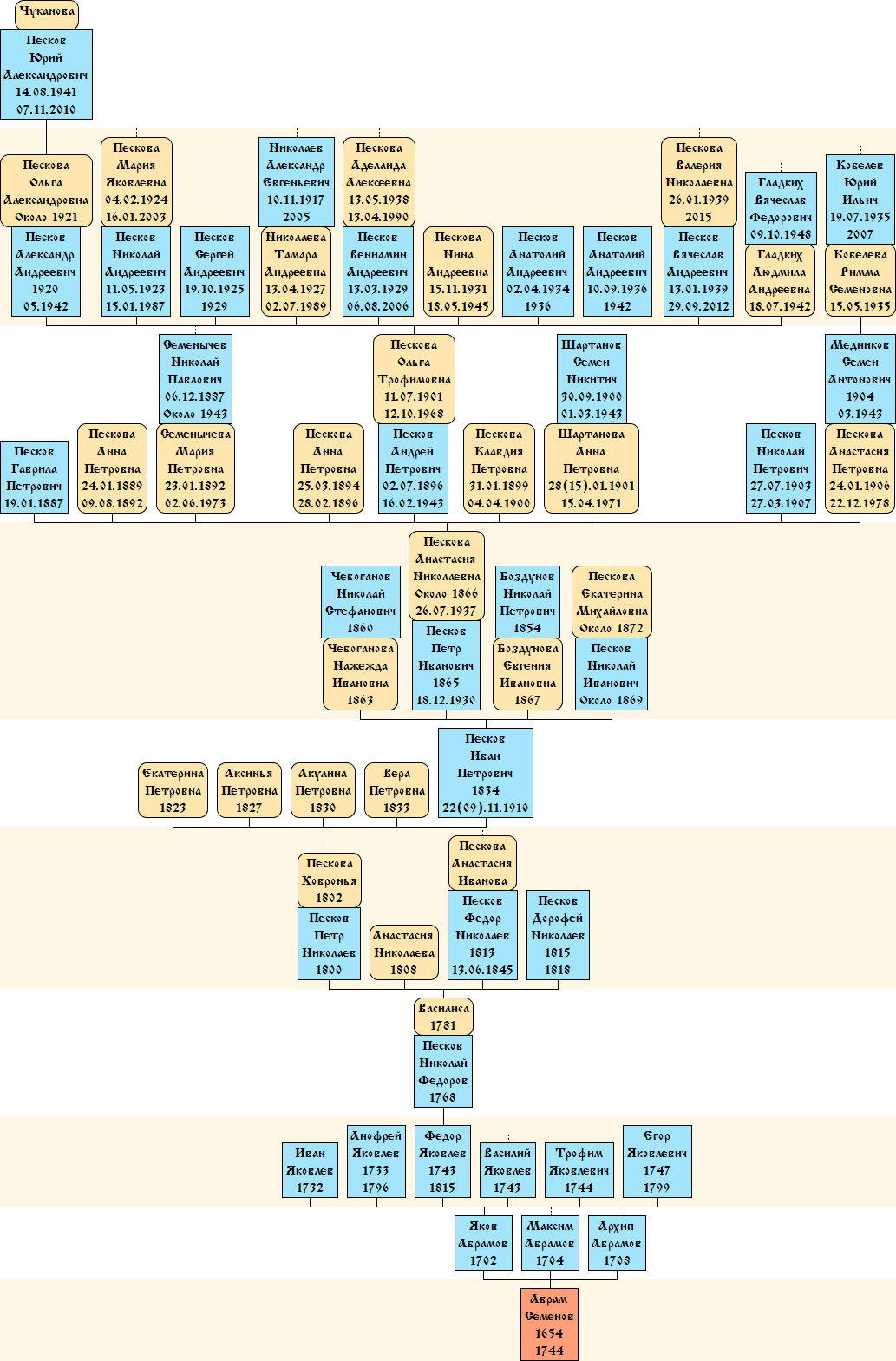

По источникам, которые удалось обнаружить в РГАДА по состоянию на 2017 год, родоначальником рода Песковых является Абрам Семенов. Достоверно установлено, что в 1724 году он проживал в селе Архангельском (Буинское тож). А далее как в сказке. У него было три сына. Старшего звали Яков, потомки которого живы и по настоящее время. Средний - Максим. И младшего звали Архип. Если верить первой ревизской сказке (РГАДА Ф.350 оп.2 д.3119 лл.680-693об.) все они рождены, когда Абраму было около 50 лет. Исходя из этого, логично предположить, что Абрам переселился в село Буинское один и уже в нем нашел себе молодую супругу и его трое сыновей родились в этом же селе. А это в свою очередь означает, что переселился Абрам до 1702 года. Что привело его в это село - мне не ведомо. Основными версиями можно считать следующие:

- остался от прежнего владельца данных земель (возможно ранее был пленен);

- новокрещен (маловероятная версия, так как тесты ДНК пока этого не подтверждают. Результат тестирования Y-хромосомы - R-YP237. Стало быть относится к ветви балто-карпатской 2 - к славянам Верхнего Дона, условно названных так, потому что ни одна летопись не упоминала о существовании славянского племени на территории между современными Воронежем и Липецком);

- переселился из других близлежащих селений.

Итак, У старшего сына Якова было 6 сыновей. Причем Федор и Василий были близницами. В те далекие времена рождение близнецов было счастливым случаем, воспользовавшись которым Яков взял да и утаил Василия от 2-й ревизии, то есть ушел от налога. Ведь с каждой души, в то время, глава двора должен был заплатить подать. Для этого собственно ревизии и проводились и, благодаря им, теперь мы можем заниматься генеалогией. Когда же это обнаружилось?.... А много ли съэкономил Яков. Все лица, внесённые в ревизские сказки, должны были платить по 74 коп. подушной подати в год.[1] В случае смерти записанного, подать продолжали платить до следующей ревизии семья умершего или община, в которую он входил. Кроме того, все податные сословия, за исключением помещичьих крестьян, платили государству по 40 коп. "оброка”, что должно было уравновесить их повинности с повинностями помещичьих крестьян. Подушная подать:

- 1719-1724 - 74 коп. (Петр I)

- 1725 - 70 коп. (Указ от 8 февраля 1725 г. - Екатерина I)

- 1742 - 60 коп.

- 1746 - 70 коп. (Екатерина II)

- 1794 - 1 руб. (Указ от 23 июня 1794 г.)

Что можно было купить на 1 руб. в середине 18 века? во времена Ивана Грозного корова стоила 67 копеек, а лошадь – 1 рубль 38 копеек. В 1753 году в Москве пуд ржаного хлеба стоит 26 коп., пуд пшеницы - 64 коп., пуд масла - 2 руб. 14 коп., пуд солонины - 12 коп. Люди не владевшие крепостными платили прислуге 3 руб. в год.[2] В середине XVIII века во время учебы Михаил Ломоносов получал в день 3 деньги (1,5 копейки)[3]. , то есть на съэкономленные за год 74 коп. Яков мог на 49 дней нанять Ломоносова. В дальнейшем потомки Якова получат уникальную фамилию Абрамъевичев.